ぐんぐん成長する子どもにとって、タンパク質は重要かつ不可欠な栄養素です。幼児期には脳の成長にもかかわっており、日々の食事で積極的に摂りたいものです。

しかし、必要摂取量や不足したときの対処法などが気になりますよね。

この記事では、子どもにとって重要なタンパク質について詳しく解説しています。

基本的な知識から目安量、摂り方のコツなどわかりやすくご紹介するので、ぜひ参考にしてください。

子どもはタンパク質が必要?意外と知らない基礎知識

最初にタンパク質の基礎知識について解説します。

子どもにとってタンパク質がいかに重要か分かると、日々の食事の改善点が明確になるでしょう。

解説する内容は次の4点です。

- タンパク質は筋肉や血管の構成要素

- タンパク質不足は子どもの成長に悪影響

- 3~5歳児に必要な1日のタンパク質は25g

- 動物性タンパク質と植物性タンパク質をバランスよく摂ろう

順番に見ていきましょう。

タンパク質は三大栄養素の一つ!筋肉や血管の構成要素になる

三大栄養素とは、食物中に含まれる身体に必須な成分である「タンパク質」「脂質」「炭水化物」を指します。

またこの3つは体を動かすためのエネルギー源となり「エネルギー産生栄養素」と呼ばれます。

三大栄養素のなかで、タンパク質は筋肉や血管の構成要素となるだけでなく、ホルモン・酵素・抗体など体の機能を調節するために重要な働きを担っています。

参照:日本人の食事摂取基準(2020 年版) 「日本人の食事摂取基準」策定検討会報告書

体内に留められないので定期的に摂取する必要がある

タンパク質は、体内で合成と分解を繰り返しながらバランスを保っているのが特徴です。

また種類によって代謝速度が異なり、アミノ酸として利用されたり、分解されて体外に排出されたりします。

体内に留められないので、定期的に摂取する必要があります。

参照:日本人の食事摂取基準(2020 年版) 「日本人の食事摂取基準」策定検討会報告書

とくに成長期の子どもは多くのタンパク質が必要!不足すると…

タンパク質は、筋肉や内臓、血管、ホルモン、抗体など体を構成するあらゆる組織にかかわっています。

とくに成長期の子どもは多くのタンパク質が必要です。

タンパク質が不足すると、次のような不調が起こる可能性があります。

- 筋力低下

- むくみや疲労感

- 肌・髪・爪などのハリやつやが不足

- 集中力や免疫の低下

タンパク質の多くは筋肉に蓄えられますが、体作りに必要なタンパク質が不足すると、筋肉内のタンパク質を分解せざるを得ません。そのため、筋肉量が低下し基礎代謝が減り太りやすくなります。

また、タンパク質の不足で新しい筋肉が作られなくなると、筋肉の質が悪くなり老廃物が溜まりやすくなります。その結果として起こるのが、慢性疲労やむくみです。

さらには肌に潤いを与えるコラーゲンや髪の元となるケラチンはタンパク質からできています。不足すると肌や髪のつやが失われ、肌荒れやトラブルの原因にもなる可能性があるので注意が必要です。

タンパク質を構成しているアミノ酸は、神経伝達物質やビタミンなどの原料にもなっています。意欲にかかわるドーパミンや精神安定に関係するセロトニンなど重要な神経伝達物質にとっても重要です。

そのほか病原菌やウイルス、花粉などから体を守る免疫細胞や粘膜もまたタンパク質でできています。

細菌や異物から皮膚や粘膜で守ったり、侵入してしまっても体内で撃退したりするために、免疫細胞や皮膚、粘膜が健全であることが重要です。そこにタンパク質は大きな役割を担っています。

参照:魚肉たんぱく研究所

1日に必要なタンパク質の推奨量は3〜5歳で約25g

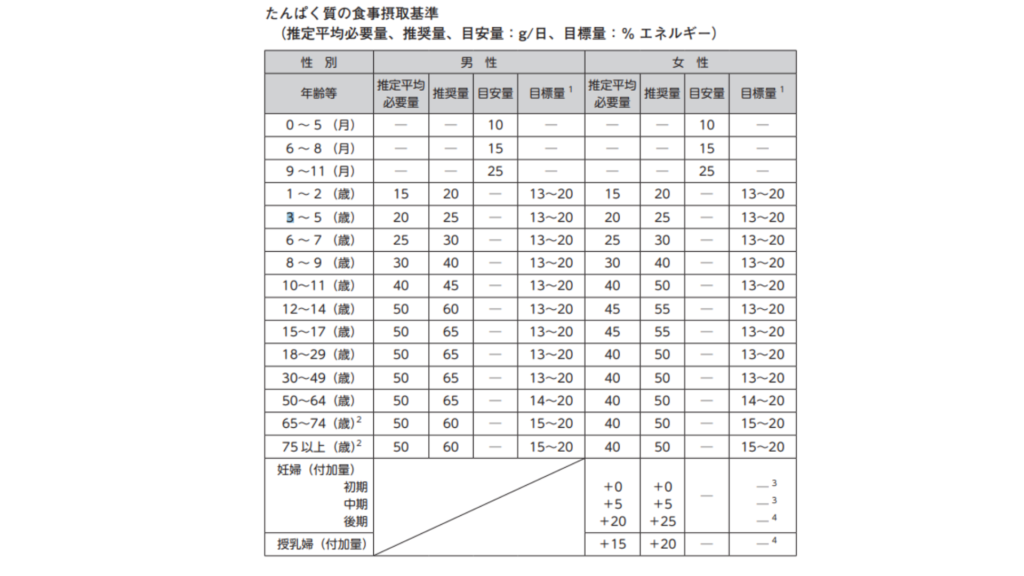

日本人の食事摂取基準(2020 年版) 「日本人の食事摂取基準」策定検討会報告書によれば、3歳~5歳が1日に摂取すべきタンパク質の推奨量は、男児・女児ともに25gです。

そのほか18歳未満の子どもの年齢では、1日当たり20〜65gが推奨量となっています。

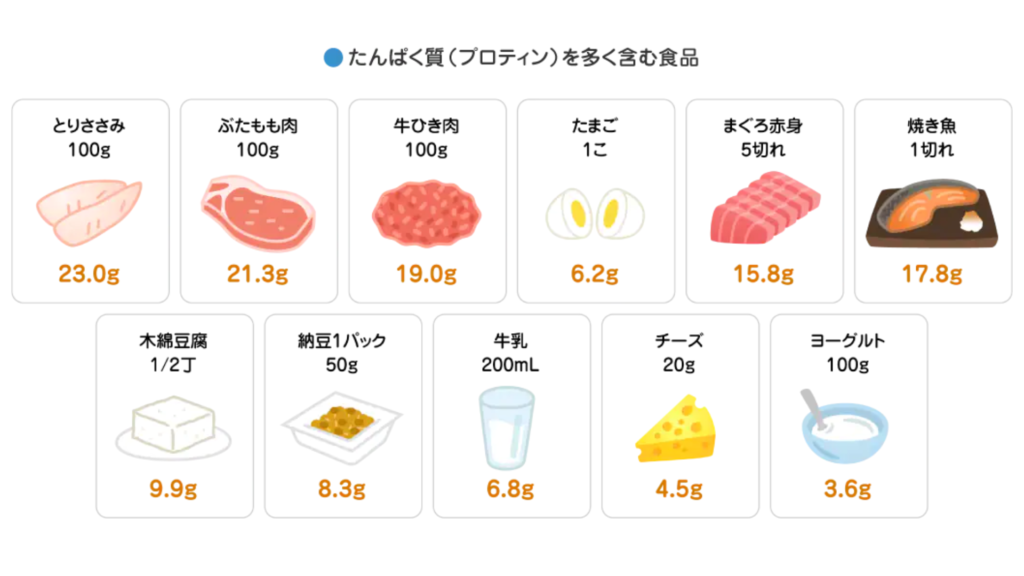

ちなみにタンパク質25gは、次のような量が目安です。

- 鳥のささ身100g

- 卵4個

- 納豆3パック

- 豆腐1丁半

もちろんひとつの食品から一度に摂取する必要はありません。1日のなかで上手に組み合わせて食べられるよう工夫しましょう。

食品のなかでは、とりのささみや豚もも肉に多くのタンパク質が含まれます。さまざまな食材からバランスよく摂取することが大切です。

「体に悪い」=「過剰摂取はよくない」

プロテイン(タンパク質)は体に悪いという噂がありますが、これまで紹介した通り体にとっては必要なものです。

あくまで過剰摂取がよくないだけなので、注意しましょう。

とはいえ、タンパク質の過剰摂取により健康が損なわれる旨の研究データは現在ないようです。

これは日本人の食事摂取基準(2020 年版) 「日本人の食事摂取基準」策定検討会報告書のなかで言及されています。

明確な摂取許容上限は設定されていませんが、極端に多くのタンパク質を摂取すると次のような悪影響を及ぼす可能性がある考えられています。

- 肝臓・腎臓の疲労

- カロリーオーバー

- 腸内環境の乱れ

摂取したタンパク質は、体内で合成と分解を繰り返し、過剰分は最終的にアンモニアとして排出されます。

過剰分が多いと、それだけ分解の作業が多くなり内臓への負担が大きくなる可能性も。

また食べ過ぎは、単純にカロリーオーバーにつながります。あまったエネルギーは脂肪に変わり肥満の危険性が増すので注意が必要です。

さらに体に吸収されず腸に送られたタンパク質は、悪玉菌という腸内細菌のエサになりやすく腸の機能を弱めてしまうこともありえます。

このような理由から、体に必要だからといって食べ過ぎないように注意しましょう。

適正量を意識して日々の献立を考えることが大切です。

動物性、植物性のタンパク質をまんべんなく摂取したい

タンパク質には動物性と植物性の2種類が存在します。

それぞれのタンパク質を構成するアミノ酸のなかには、体内で合成できないものが9種類あり、それらは必須アミノ酸と呼ばれています。

とくに動物性タンパク質には、必須アミノ酸が多く含まれてるのが特徴です。消化・吸収が早く、効率的に筋肉を再生するのに適しています。

一方植物性タンパク質は、動物性タンパク質に比べて必須アミノ酸の含有量が少ないですが、消化・吸収はゆっくりです。脂肪量が少なく、代謝や抗酸化作用の促進などの利点もあります。

それぞれの良い部分を取り入れるためにも、動物性タンパク質と植物性タンパク質をまんべんなく摂取したいですね。

アスリートだけじゃない!子どもが喜ぶタンパク質の摂り方

子どもにタンパク質は不可欠だとわかりましたが、積極的に摂るためにはコツが必要です。

そのための4つのポイントをご紹介します。

- タンパク質が多く摂れる食材を知ろう

- 不足を補うにはプロテインがおすすめ

- お子さまが喜ぶプロテイン入りパンケーキをご紹介

- ラムネ型プロテインもある

順番にご紹介していきます。

タンパク質が多く摂れる食材はこれ

タンパク質が多く摂れる食材は次の5つです。

- 肉類

- 魚介類

- 卵類

- 乳製品

- 豆類

肉類には、赤血球を生み出す「鉄分」が豊富に含まれています。一方魚介類には、タンパク質以外に「不飽和脂肪酸(DHA・EPA)」も含まれており、消化しやすいのが特徴です。

卵は「食物繊維」と「ビタミンC」以外の栄養素をすべて含むことから完全栄養食と呼ばれ、栄養価に優れています。アレンジもしやすいので、毎日の食事に取り入れたいところです。

牛乳のタンパク質には、カルシウムの吸収を助ける「カゼインホスホペプチド」や鉄分の吸収を調整する「ラクトフェリン」が含まれています。牛乳以外にもヨーグルトやチーズなどの乳製品があるので、おやつとして摂取するのもよいでしょう。

大豆には、「食物繊維」「ビタミンB群」「ビタミンK」「カリウム」などタンパク質以外の栄養素も豊富です動物性タンパク質に比べ吸収率は良くありませんが、豆腐やみそ・油揚げ・豆乳などいろいろな食材でコツコツ摂取していきましょう。

牛肉ならモモ肉、豚肉ならヒレ肉

動物性タンパク質は、植物性タンパク質に比べて効率よく摂取できます。

しかし、皮や脂肪も一緒に食べるとカロリーオーバーの心配も出てきますよね。

そんなときにおすすめなのが牛のモモ肉や豚のヒレ肉です。

牛肉には、脂肪燃焼効果がある「カルニチン」、貧血予防に役立つ「ビタミンB12」、疲労回復や集中力アップにかかわる「鉄分」、免疫力を高める「亜鉛」などが含まれています。

牛肉のなかでもさらに脂肪分が少なく、味がしっかりしているのがモモ肉です。ヘルシーで栄養豊富な牛モモ肉を普段の献立に取り入れてみてください。

参考:ヤザワミート|牛肉に多く含まれる栄養とその効能とは?豚肉と鶏肉との違いについても紹介!

一方で豚肉は、エネルギー代謝に必要な「ビタミンB1」を豊富に含んでいます。これは牛肉の約10倍の含有量です。

そのなかでも豚ヒレはビタミンB1を多く含んでおり、カリウムや鉄などのミネラル類も摂取できます。ほかの部位に比べて水分量が多くやわらかいので、子どもでも食べやすいでしょう。

参考:kurashiru|豚ヒレの選び方と栄養素|買い物で役立つ基本の「き」

どうしても不足してしまう場合にはプロテインがおすすめ

日々の食事で摂取したいタンパク質ですが、どうしても不足してしまう場合はプロテインがおすすめです。

「食が細くて量を食べられない」

「好き嫌いが激しい」

「忙しくて料理ができない」

このように、それぞれのご家庭によって、タンパク質を十分に摂れない理由があるかと思います。

プロテインであれば、少ない手間で必要量を効率よく摂れるので補助的な役割として活用しましょう。

摂取するならホエイプロテイン

プロテインは大きく分けて、淡白で飲みやすい「ホエイ」、満腹感を得やすい「カゼイン」、植物性タンパク質の「ソイ」の3種類があります。

なかでも成長期の子どもに最適なのは、吸収が早いホエイプロテイン。

吸収が早いことに加えて、胃もたれしにくく舌触りが滑らかなので、小さな子どもでも飲みやすいでしょう。

たくさんの種類があって迷いますが、まずは少量タイプのものを購入し、比較・検討してみてください。

大人用のプロテインでも大丈夫

摂取量を守れば大人用プロテインを飲んでも大丈夫です。

大人用と子ども用のプロテインの違いはタンパク質の含有量と飲みやすさです。商品にもよりますが、子ども用プロテインには飲みやすいように甘味料や炭水化物が多く配合されている場合があります。

必要な成分だけを求めるなら、大人用プロテインの方がよいでしょう。

プロテイン入りパンケーキならおやつにも最適

このレシピでは、一人分でタンパク質が21g摂取できます。オートミール入りなので食物繊維も摂れますよ。

◇材料◇(一人分)

- プロテイン 20g

- オートミール 20g

- おからパウダー 10g

- アーモンドミルク 60g

- バナナ 1/2本

- ベーキングパウダー 4g

◇作り方◇

- バナナをフォークなどでつぶしておく

- 大きめのボウルにベーキングパウダー以外の材料を入れて混ぜ合わせる

- ベーキングパウダーを加えてさっくり混ぜる

- 弱火で両面を焼く

レシピ参照:kurashiru|プロテインパンケーキ

ラムネ型のプロテインサプリならさらにお手軽

子どもの成長にはタンパク質が欠かせないとわかっていても、幼いお子さんが自分の意志で定期的にプロテインを摂取するのは難しいですよね。

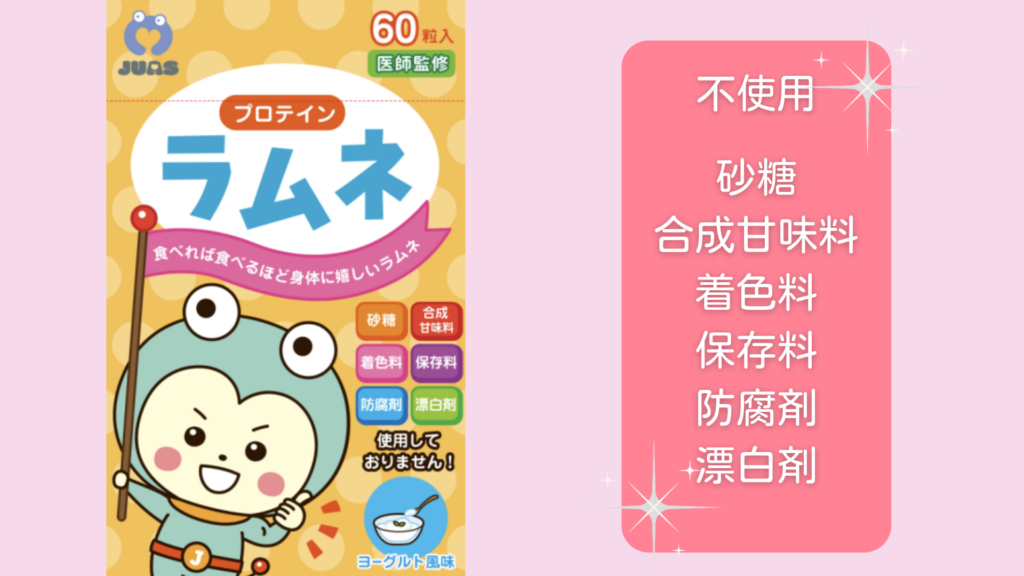

そんなときにお手軽なのが、ラムネ型プロテインサプリです。JUASのプロテインラムネなら、ストレスなくおやつ感覚で摂取できます。

医師監修のうえ保存料や着色料も使用していません。そのうえ、お子さまの成長を考えた次の3つの特徴があります。

有害なものは徹底して取り除かれているので、安心して与えられるでしょう。また、失われがちな水溶性ビタミンもセットで摂取できます。

まとめ

このページでは、子どもの成長にとって大切なタンパク質と上手な摂取方法について解説しました。

最後にタンパク質に関する重要なポイントをおさらいしておきましょう。

- タンパク質は子どもの成長に不可欠

- 3~5歳児に必要なタンパク質は1日25g

- 動物性タンパク質と植物性タンパク質をバランスよく摂ろう

- 不足する場合はプロテインがおすすめ

タンパク質は、プロテインをパンケーキに混ぜたりラムネ型サプリを食べたり、お子さまでも無理なく摂れる方法があります。

正しい知識をもって、お子さまの成長期に欠かせないタンパク質を毎日の食事に上手に取り入れましょう。

JUAS(ジュアス)は、子どもが気軽に美味しく食べられる健康食。砂糖不使用・添加物は控えめでありながら成長に必要な栄養と美味しさを追求し、子どもの成長をしっかりサポートします。

不足している栄養素や子どもの好みに合わせて1点からのご購入が可能。お得な4点セットや、便利な定期購買プランも取り揃えています。

美味しさ・気軽さ・安全さを兼ね備えたJUASを、日々の生活に取り入れてみてはいかがでしょうか。